更加不可思议的是,这样的小概率事件,在他身上并非首次发生。

早在2023赛季的中超第四、第五轮,于汉超也连续两场比赛替补登场,帮助申花完成绝平与绝杀。当时的剧情也颇为相似:先是在客场替补出场绝平海港,紧接着回到主场,在第82分钟绝杀大连人。

恐怕最有想象力的编剧,也难以设计出如此惊心动魄的剧情。对申花来说,于汉超不只是“替补奇兵”,更像是改写“比赛剧本”的不二人选。

数据之外:替补奇兵与进球模式分析

事实上,“汉超时刻”背后有一些很有趣的数据。

比如,最近三个赛季于汉超在正式比赛中打进了17粒进球,其中多达9球直接帮助球队在落后的情况下完成绝平或绝杀。本赛季,自超级杯至今,他已打入3粒关键进球——每一球都在申花落后的时候扳平比分。

这3粒进球,也已经追平了他上赛季在“逆转时刻”中的全部进球数。联赛才刚刚起步,于汉超就火力全开,仿佛将“关键球进球额度”提前透支,申花也似乎更加倚赖“汉超时刻”。

还有一个有趣的现象是,他在申花的进球数,居然与年龄一度呈“反相关”趋势——五年前刚转会到申花后,于汉超每赛季仅打进4-5球,而2023赛季竟然爆发到9球,上赛季在联赛中更是5球5助。一位了解申花内部的人士坦言:“当球队完成新老更替后,节奏加快了,年轻人拼消耗,个别老将反倒有了经验优势。”

幕后逻辑:节奏变革与老将优势的共振

2024赛季申花队主场2比0绝杀海牛一战,恰好验证了上述逻辑。

彼时,海牛队两名高大中卫几乎控制了本方禁区的制空权,面对对手摆出的“大巴阵”,申花传中高达50次却迟迟未能得分。而到了第85分钟,海牛队32岁的刘佳燊因体能透支开始抽筋。教练斯卢茨基随即换上于汉超。他虽然没能破门,却制造了关键角球并助攻锁定胜局,成为申花艰难绝杀海牛的引线。

类似场景也曾出现在上赛季申花客场对海港的比赛中。彼时,于汉超登场不久,海港后卫李昂抽筋离场,于汉超与几位队友终于在第90分钟抓住机会发动反击,一起完成了最终由路易斯助攻特谢拉的绝平大戏。

最近三个赛季的比赛也能看出,于汉超在进攻三区的跑动、传球、传中与射门均属高水准。他的基本功和经验让他总能找到接近得分区的路线,这正是“替补奇兵”的底气。

申花节奏变快,阵容年轻化,替补席储备充分,这一切都为“汉超奇迹”提供了土壤。高强度的对抗让对手后程体能跟不上,而于汉超这类老而弥坚的老将,往往能在比赛尾声如猎豹般精准出击。

隐忧浮现:“汉超依赖症”能持续多久?

不过,若将视线拉远,申花的“汉超依赖症”其实也暴露出战术体系上的无奈。

作为本赛季夺冠热门,申花接连陷入苦战、屡靠替补奇兵绝境翻盘,并非长久之计。一旦局势胶着,于汉超若有一场“哑火”,可能整个赛季的努力就将付诸东流。

去年的主场2比2被深圳逼平,葬送了几乎到手的联赛冠军还历历在目。当时申花在1比2落后时依然祭出于汉超,却没能逆转比赛。

如今,斯卢茨基将问题归结为“对手的密集防守”:“上赛季对手不熟悉我们,所以给了我们足够的空间。但如今对手遇到我们时更多时间都聚焦于防守。”

其实,国安、海牛等队上赛季已开始尝试低位压缩空间,对申花起到限制。而早在去年与海牛队比赛后,斯卢茨基就承认,球队面对密集防守需要“第二套进攻方案”。

但时至今日,这“第二套方案”似乎仍未落地。从战术层面来看,于汉超终场前的绝平、绝杀,或许依旧是目前唯一真正奏效的“B计划”,但这显然不是一个让人真正放心的“第二套进攻方案”。

尾声:“为什么又是于汉超?”,能不能是其他人?

“为什么又是于汉超?”这句近乎戏谑的提问,正在成为对手的警钟,也成为申花自身的隐患。一个成熟的争冠队伍,不该永远依赖奇迹般的个人爆发。

“能不能是其他人?”也许,这才是斯卢茨基必须正面回答的问题。

真正的冠军之师,不能将希望只压在一个人身上。

相关阅读:

错失良机!杰克逊单刀打门被扑!范德文解围惊险中柱!

护球大师

错失良机!杰克逊单刀打门被扑!范德文解围惊险中柱!

护球大师

心情不错,今日老詹在来球馆的路上在车内听rap嗨了

肌肉金轮

心情不错,今日老詹在来球馆的路上在车内听rap嗨了

肌肉金轮

可以写入教材的防守!眼看被姆巴佩生吃?胡梅尔斯使出了最后一招

宇智波杰克

可以写入教材的防守!眼看被姆巴佩生吃?胡梅尔斯使出了最后一招

宇智波杰克

替补席集体起立!吴前击地助余嘉豪双手暴力隔扣杨瀚森

咪咕体育

替补席集体起立!吴前击地助余嘉豪双手暴力隔扣杨瀚森

咪咕体育

死性不改!莫兰特上一场打勇士开枪刚被处罚,今天又开枪了

尽管投我有板

死性不改!莫兰特上一场打勇士开枪刚被处罚,今天又开枪了

尽管投我有板

14年热火队内训练赛后,詹姆斯罕见的展示自己扣篮动作

肌肉金轮

14年热火队内训练赛后,詹姆斯罕见的展示自己扣篮动作

肌肉金轮

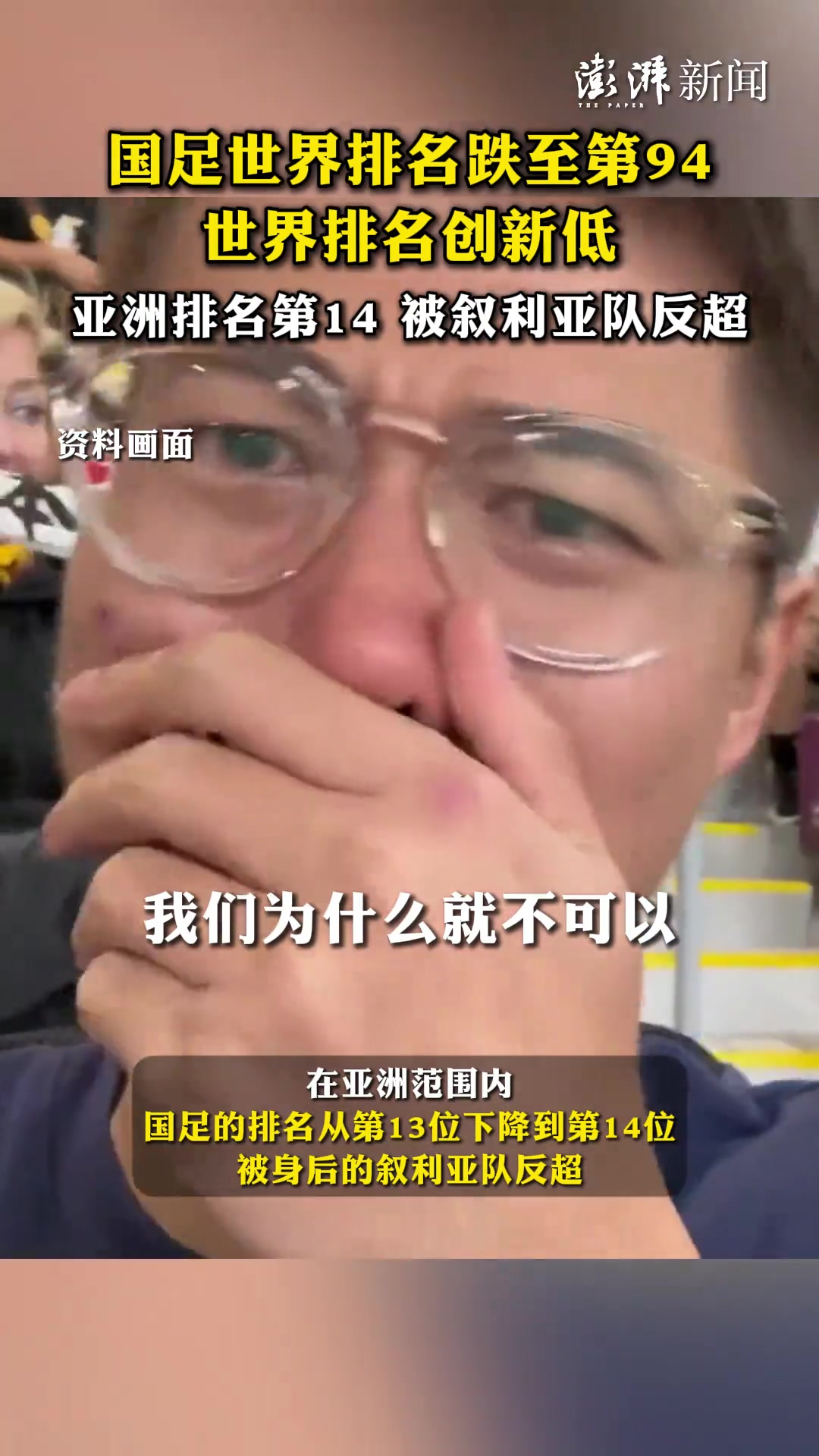

国足世界排名跌至第94!亚洲排名第14,被叙利亚队反超!

金牌足球

国足世界排名跌至第94!亚洲排名第14,被叙利亚队反超!

金牌足球

红牌动作!萨尔断球远射破门!VAR判定萨尔蹬踏犯规进球取消+染黄

护球大师

红牌动作!萨尔断球远射破门!VAR判定萨尔蹬踏犯规进球取消+染黄

护球大师

国足世界排名创下近10年最低,世界排名下降到第94位

233

国足世界排名创下近10年最低,世界排名下降到第94位

233

前泰山球员侯志强:崔康熙使用年轻人缺乏计划性

泰山雄霸

前泰山球员侯志强:崔康熙使用年轻人缺乏计划性

泰山雄霸